C’était avant #MeToo (et depuis, ça n'est pas gai : chasse aux sorcières, délations justifiées ou non, etc.). A la fac, ça n’était pas un « mythe » : il y a toujours eu un prof qui entretenait une relation avec une de ses étudiantes (1). Les deux étaient consentants ? Pas de problème. Affaire privée. Ce roman de Philip Roth (216 pages en livre de poche) remarquablement traduit de l’anglais par Josée Kamoun (le titre original est The Dying Animal qu’on aurait pu traduire par « La Bête qui agonise ») propose en première page une citation d’Edna O’Brien (2) : « L’histoire d’une vie s’inscrit dans le corps tout autant que dans le cerveau. » Au-delà de la formulation,

La Bête qui meurt est une réflexion sur un amour impossible entre deux êtres... On songe à

La belle et la bête de Madame Le Prince de Beaumont. Sauf qu’ici, ça n’est pas un roman pour endormir les mouflets. Le narrateur, David Kepesh (déjà croisé dans

Le Sein et

Professeur de désir ) est un hédoniste intrépide, sensible aux charmes féminins. A 62 ans, il n’enseigne quasiment plus. Proche de la retraite, il raconte comment il s’est épris d’une de ses étudiantes, Consuela Castillo, 24 ans, fille de riches émigrés cubains. Publié en 2001 aux Etats-Unis, tout de suite après ce pavé qu’est

La Tache , La Bête… est une œuvre d’une grande sensibilité (sans pour autant tomber dans le sentimentalisme). Le récit, bien que lubrique et impudique (l’histoire d’un vieux dégueulasse, diront certains), est admirable, d’une grande sobriété. C’est surtout le récit d’une « chute », d’une nouvelle désillusion. Comme d’habitude chez Roth, les phrases vont à l’essentiel. Voici surtout un intellectuel qui doute et s’interroge sur le sens de son existence... Une question a aussi toute son importance : elle concerne le pouvoir qu’exerce un enseignant sur celles et ceux qui l’écoutent. Mais de quel pouvoir parle-t-on ici, si ça n’est celui de la séduction. George Steiner s’était admirablement exprimé sur le sujet dans

Maîtres et disciples . David Kepesh est un érudit qui impressionne (3). En plus d’être enseignant, il est critique culturel à la télévision. Bref, il jouit d’une belle notoriété.

David Kepesh a la tête bien vissée sur les épaules. Il est très lucide. Il a l'avantage de l'âge et des expériences. Aussi, quand il invite ses étudiants, c’est pour discuter autour d’un verre, admirer des toiles de peintres, échanger et s’enrichir intellectuellement. On le sait : Kepesh a un « faible pour les femmes. Il l’avoue lui-même. Est-il pour autant un prédateur ? Du tout. Cela dit, un soir, il croise Consuela... Et là, c’est le coup de foudre ! Les cœurs s’emballent.

La Bête qui meurt , c’est non seulement une histoire de possibilités mais aussi de limites... L’histoire du déclin d’un homme (vieillissant) mais aussi l’histoire du déclin d’une jeune femme (touchée par la maladie, mais chut… chut…). Des descriptions parfois douloureuses (j’insiste vraiment sur ce point : il faut vraiment avoir le cœur solide, Roth n’y allant pas avec le dos de la cuillère). Des questions toujours d’actualité (sur le désir, sur les limites du couple quand il y une grande différence d’âge, sur le mariage, sur la maladie…). Dans un récit oscillant entre la méditation philosophique, la psychanalyse et le conte amoral avec des détails que d’aucuns jugeront scabreux, voire sardoniques (la description de Consuela par Kepesh, la révélation des taches de sang venant des menstruations de sa jeune partenaire…), vocabulaire parfois machiste, plusieurs niveaux de lecture s’offrent toutefois aux lecteurs. Pour moi, c’est d’abord celui d’un homme qui n’attend plus rien de la vie. Le portrait est celui d’un homme mélancolique, revêche, rebelle et agacé, luttant de toutes ses forces contre le « politiquement correct » mais aussi contre la folie. Ne pouvant lutter contre le Temps et l’effet de celui-ci sur les corps, il réalise que les expériences du passé ne font pas tout. Comme le boxeur Joe Louis, il fait du mieux qu’il peut avec ce qu’il a. Il n’est pas vraiment question d’obsession sexuelle, comme on le rabâche à tort ici et là. On est même à l’opposé du jeune narrateur de

Portnoy et son complexe . Ici, c’est moins drôle (pas du tout, en fait).

Tout au long de cette fiction qu’on peut ne pas aimer – pour moi, c’est le contraire, on l’aura compris, car j’ai trouvé le narrateur touchant, sincère, et l’émotion que j’ai pu éprouver tout au long de ce récit n’est jamais factice. Ça n’est pas non plus du

Bukowski (que j’aime par ailleurs). Roth, c’est différent et plus subtil. Disons que l’écrivain new-yorkais a toujours été doué pour susciter un double intérêt ou une double vocation : intérêt pour la grande littérature (nombreuses sont les références à Kafka, Flaubert ou encore Dostoïevski) et intérêt pour la sexualité et les corps. Cela dit, dans

La Bête qui meurt , Roth se montre moins gargantuesque que dans

Le Théâtre de Sabbath (son grand roman sur le sexe).

La Bête qui meurt est surtout un récit sur la défaite et un dernier élan contre celle-ci… Un roman contre le renoncement, à une époque, pas si lointaine, où l’Amérique puritaine allait plonger dans le contre-terrorisme et les lois liberticides (je me souviens, ce bouquin fut publié en France seulement deux ans après les attentats du 11 septembre, alors qu’il fut publié initialement en mai 2001 aux Etats-Unis). Son roman suivant sera . Le David Kepesh de la Bête m’apparaît en tout cas plus impavide que dans le Bildungsroman qu’est

Professeur de désir . En effet, David n’a peur de rien mais ne reste pas de marbre non plus. Il n’est pas fait de bois. Il nous apparaît plus mature, plus volontaire. Voilà pourquoi ce roman que je relis vingt ans après l’avoir découvert, a gagné en profondeur, je trouve. « Le Grand nu » du peintre

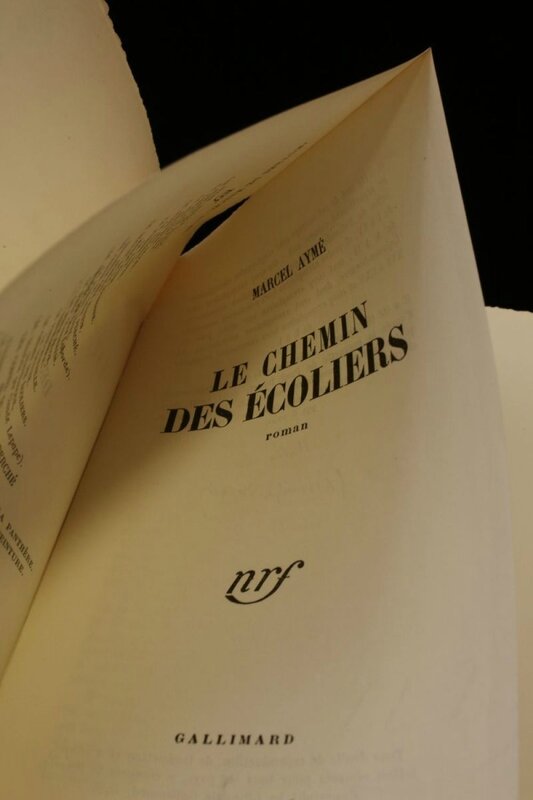

Modigliani est sur la couverture de l’édition originale que je m’étais procurée. Signalons également une très bonne adaptation cinématographique :

Lovers (« Elegy » en anglais, projeté en salle en 2009). Le film propose une belle affiche : Penelope Cruz dans le rôle de Consuela et Ben Kingsley dans celui de David Kepesh). Le film mérite d’être vu si l’on veut se replonger dans l’univers de Philip Roth. A mon avis, c’est l’une des meilleures adaptations d’un roman de Philip Roth (2) après l’excellent Tromperie d’Arnaud Desplechin (sorti en salle en janvier 2022).

_______________________________________________

(1) Je ne dis pas que c’était mieux avant. Mais concernant #MeToo, laissons la Justice faire son travail, donnons-lui aussi les moyens, quand il y a abus de pouvoir, manipulations, attouchements, viols et autres violences. Mais de grâce, cessons toutes les hypocrisies ! Marre de toutes ces révélations quotidiennes à la télévision, dans les journaux et ailleurs, qui n'ont qu'un seul but : détruire toute relation saine entre hommes et femmes, mais aussi tout mouvement de séduction. Marre aussi de ces nouveaux « Clercs » (pour ne pas dire ce nouveau Clergé qui dicte ce qui doit être fait et comment ça doit être fait). Laissons à chacun son libre-arbitre et surtout sa propre conscience des limites. Redonnons simplicité et sens à la parole : un oui est un oui, un non est un non. Sachons enfin déchiffrer les gestes et les regards et discerner les esprits. Sachons anticiper et choisir librement, tout en respectant l'altérité. Retrouvons un peu d’humour et de légèreté. Outre la pandémie, cette période est pour les uns et les autres aussi « écrasante » qu’une chape de plomb. Le reste n'est que... « littérature ».

(2) La romancière irlandaise Edna O’Brien est connue pour sa trilogie « Country Girls » (1960-1964). Née en 1930 (comme Philip Roth…), considérée également comme LA « Colette » du monde contemporain, Edna O’Brien est toujours vivante à ce jour (2022). Son dernier roman mettait en scène l’enlèvement de jeunes femmes du Nigeria par Boko Haram, une secte islamiste (dans

Girl , un roman que je n’ai toujours pas lu…).

(3) David Kepesh a beau s’en défendre, il exerce sur son jeune public une fascination dont il est conscient de la nature dérisoire.

(4) Les amoureux de littérature connaissent forcément le terme allemand « Bildungsroman » pour désigner le « roman d’initiation » ou encore de « formation » (voire d'éducation personnelle), autrement dit une forme romanesque qui décrit l’évolution morale et intellectuelle d'un personnage qui se forme au fil des années.

Professeur de Désir en est un parfait exemple, tout comme

Le Loup des Steppes de Hermann Hesse.

(5) Parmi les nombreuses adaptations d’un roman de Roth, certaines sont franchement ratées à mon avis : à titre d’exemple :

La Couleur du Mensonge (avec Nicole Kidman et Anthony Hopkins),

American Pastoral (avec Ewan McGregor et Jennifer Connelly) ou encore

Indignation (avec Logan Lerman) et

En tout humilité (avec Al Pacino). Voir mes commentaires pour ces deux derniers films…

(6) La romancière

Annie Ernaux a pu écrire : « Philip Roth n’est pas aimable. Il ne sollicite aucune admiration pour ses personnages. Il nous refuse la consolation des sentiments. Sa rhétorique de l’insaisissable jette le trouble, provoque le lecteur. Grandeur de la misère humaine… », ajoute-t-elle (dans Le Monde hors-série de février-mars 2013, page 102).